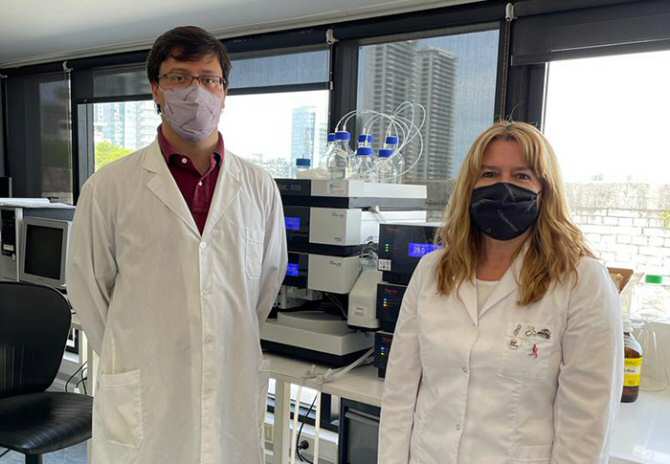

La investigación fue publicada en la revista Neuroscience y demostró la función que cumple la proteína denominada SIRT-1 en el proceso metabólico de colesterol en el cerebro. Si bien esta sustancia está asociada a enfermedades y afecciones en la salud, es necesaria en el proceso de comunicación (sinapsis) entre células cerebrales como las neuronas y los astrocitos (estos últimos transportan nutrientes hacia las neuronas y las mantienen en su lugar). Las alteraciones en los niveles de colesterol en el cerebro conllevarían al deterioro de determinadas funciones del Sistema Nervioso Central (SNC), como la motricidad o la memoria.

El trabajo de Sodero y Paulazzo demostró que la proteína SIRT-1, a través de su propiedad enzimática (que acelera las reacciones de compuestos químicos en distintos lugares del cuerpo), controla el proceso metabólico del colesterol en el cerebro. Para esto se utilizó un fármaco específico (X-527), por medio del que se inhibió la actividad de la SIRT-1 en ensayos en laboratorio y en ratones. La consecuencia fue el descenso de los niveles de colesterol en zonas críticas para la sinapsis neuronal.

Se identificó, además, el efecto causado por la inhibición de esta proteína en dos tipos diferentes de células cerebrales, los astrocitos y las neuronas. A estos fines se diseñó y empleó un mecanismo en el que se utilizaron genes específicos, y se observó que estos genes disminuyeron paralelamente a los niveles de colesterol.

Consultado al respecto de su línea investigativa, Sodero sostiene lo siguiente: “Hay un vínculo fuerte estudiado a nivel internacional entre una alteración del metabolismo del colesterol y la enfermedad de Alzheimer; me intereso por patologías que se atizan con el envejecimiento como lo son las enfermedades neurodegenerativas y en el envejecimiento en sí mismo, como evento que llega a alterar determinadas funciones del SNC.”

El científico agregó que se propone “conocer cómo estas alteraciones en los niveles de colesterol, ya sean subas o bajas, modifican la función neuronal. En este trabajo empezamos con el estudio de un compuesto que regula el metabolismo del colesterol y que pensamos que puede llegar a ser útil en determinadas facetas de la enfermedad. Deberemos en un futuro identificar en particular para qué puede ser útil”.

Sodero comentó que su interés en esta temática viene desde su época de estudiante de bioquímica en la Universidad Nacional de Córdoba. Y reconoce el énfasis de sus docentes en cuanto a la especialización en un aspecto de la investigación.

¿Por qué se inclinó por esta temática tan específica? ¿Por qué las neurociencias?

Esto tiene que ver con la vocación, que en algún momento surge… me formé en una universidad en la que se le daba mucho peso a la investigación. Tuve docentes investigadores que influían mucho en el pensamiento de los universitarios y su actividad a posteriori. Particularmente siempre me sentí atraído por lo que era un laboratorio de investigación; neurociencias fue el primer tema que abordé y desde entonces nunca me separé de ello. Busqué mantenerme en esa rama de la investigación, pasando por distintos temas que son afines, pero siempre tratando de comprender mecanismos celulares involucrados en distintas patologías, por ejemplo ¿cómo surge determinada patología? ¿Cómo puede un fármaco intervenir en el mecanismo para, al menos, demorar esa patología? Siempre tuve esa visión en la neurociencia y su interfaz con la bioquímica y la medicina, eso fue lo que me llevó a seguir este camino de investigación.

El fármaco utilizado en esta investigación, un compuesto experimental ¿implicaría el desarrollo de algún tratamiento para contrarrestar enfermedades neurodegenerativas?

Para que esta droga se utilice en tratamiento en humanos se deben cumplir una serie de pasos, debe hacerse un estudio riguroso y realizarse de una determinada forma. Lo que ocurre muchas veces es que, a partir de conocimiento básico, se usa una droga como herramienta para asegurar que un evento es importante. Por ejemplo ¿al colesterol hay que acelerar o enlentecer su metabolismo para obtener algún efecto benéfico? Esa es la gran discusión ¿Experimentalmente cómo lo logramos? Hay muchas herramientas, nosotros usamos esta droga para disminuirlo para bajar la producción de colesterol. Pero para terapia farmacológica de la enfermedad de Alzheimer, yo diría que debemos seguir investigando y a pesar de todos los esfuerzos no estamos tan cerca. Quizás sí estamos más cerca de sopesar distintas hipótesis y ver que algunas que se plantearon hace 20 o 30 años no fueron tan correctas, pero eso justamente lo permitió la investigación. Se trata de buscar y tratar de entender qué pasa a través del método científico y luego concluir. Ese concluir muchas veces se da a lo largo del tiempo, cuando finalmente se demuestra algo.

¿Se cuenta con las políticas y herramientas necesarias para el desarrollo de su actividad?

La política científica en Argentina ha sido fluctuante a lo largo del tiempo, más allá de ciertos momentos en los que hemos contado con algún impulso a favor de la investigación. Las políticas científicas, pienso, debieran ser más sólidas y sostenidas en el tiempo. Aún no se ha logrado establecer un porcentaje fijo del PIB destinado a la investigación. Hablar de valores absolutos no ha sido conveniente puesto que, por la dinámica de la economía de nuestro país, cada vez que se devalúa nuestra moneda es más difícil la adquisición de reactivos, cuyos precios son en dólares. Por otro lado, tampoco contamos con una política integral, en el balance entre financiamiento y recursos humanos que debe existir. En este sentido hay muchas cosas a mejorar en el sistema local. No estamos en un buen momento de financiamiento; sí estamos buscando formas alternativas de hacer ciencia, donde se pueda involucrar quizás el sector privado, pero no resulta fácil, tenemos muchas dificultades en este aspecto.

¿Qué tan fácil resulta hacer ciencia en Argentina?

El científico no tiene nada resuelto en nuestro país, al contrario, nos encontramos con muchos vaivenes porque, además, más allá de que se otorguen subsidios de baja cuantía, estamos en permanente competencia para llegar a acceder a esos fondos. El trabajo realizado debe contar con niveles de calidad reconocida internacionalmente y estamos en un permanente dilema para conseguir esos fondos y desarrollar nuestras ideas. Acá en Argentina se establecen los montos según sea la categoría en la que se encuentra el investigador. Es decir, estamos sujetos a la estructura del sistema. Y este contempla al investigador como perteneciente a la planta de un organismo estatal, bajo cuyos lineamientos se decide la asignación de recursos para desarrollar las diferentes investigaciones. En contraposición al sistema internacional, por ejemplo, la edad, la categoría, o el objeto de estudio del investigador no es factor que impida o permita el acceso a fondos para el desarrollo de su tarea. Los salarios de los investigadores también están establecidos por categorías y estas diferencias pesan si las comparamos con un sistema como el norteamericano o el europeo. En nuestro caso, el proyecto fue realizado casi en su totalidad con financiamiento internacional, obtenido previo a mi regreso a la Argentina en el año 2016. Un investigador que retorna luego de varios años a su país encuentra en el sistema local ciertas dificultades, por su estructura que de alguna manera retrasan y profundizan aún más la situación.